在大众的眼中,一聊起宝钗,脑海中立刻浮现出一位打扮得雍容华贵、福气逼人、穿金戴玉的温和少女形象,而黛玉,则是穿戴清新素净,一派简朴典雅、出水芙蓉的模样。

其实,大家把二人的衣着服饰搞反了——“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”的黛玉爱玩、爱笑,喜欢穿红色衣裳,用精致讲究的方式装点生活中的点滴意趣;“好风凭借力,送我上青云”的宝钗冷静、理性,身上无“闲妆丽饰”,衣食住行无不体现着规矩与本分。读者对二人截然相反的理解,往往源于过去的戏曲形象,带着业已形成的印象读书,难免眼前会浮现出记忆中的影子。

曹雪芹写《红楼梦》的衣裳首饰,虚写远远多于实写,且对人物衣装惜墨如金,用笔较少,往往三两句便写意般地泼洒出一片美人图景。“无一处是闲笔”的《红楼梦》,但凡涉及服饰描写,便颇有用意,它们不仅是人物性格、生活习惯的体现,还代表着明清时节大行其道的服饰风格。

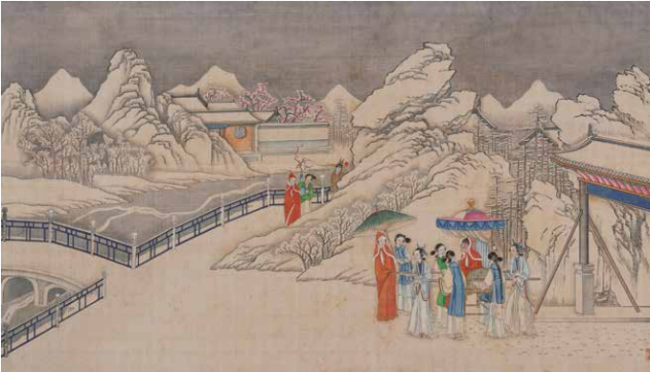

《红楼梦》第五十回“芦雪广争联即景诗,暖香坞雅制春灯谜”,清,孙温,现藏旅顺博物馆。图中贾府丫鬟多穿青色背心,这种衣装是明清时期侍女较具代表性的装束。贾府众人喜穿大红猩猩毡羽毛锻斗篷,这是一种类似雨衣一般的外穿服饰,图中数人头戴红色雪帽、观音兜等,帽与斗篷分离穿戴

琉璃世界中的女孩儿们

若论红楼女子服饰描述的巅峰,当属原作第四十九回。在这一回中,大观园女儿济济一堂、人声鼎沸,又赶上初雪,大家起了诗社,外面白雪下的如搓棉扯絮,屋里的少男少女过得热火朝天,在芦雪广内烤鹿肉吃,锦心绣口,大吃大嚼。此时的欢快愉悦纵使转瞬即逝,也构成他日回想起时永不曾磨灭的印象。

起诗社前的一日,天上便已开始飘雪,众人的衣着大多是一色大红猩猩毡与羽毛锻斗篷。“斗篷”是一种无袖的衣服,男女皆可穿。清人曹庭栋在《养生随笔》中解释斗篷:“式如被幅,无两袖,而总摺其上以为领,俗名‘一口总’,亦曰‘罗汉衣’。天寒气肃时,出户披之,可御风,静坐亦可披以御寒。”斗篷最早来源于罗汉僧侣衣物,清代斗篷尤以红色受欢迎,因此在《红楼梦》中,才会有那么多女孩穿大红猩猩毡斗篷。与西式斗篷不一样,我国古代斗篷身后并没有缝合着一块帽子,想来也有为妇人头梳高髻,不便戴连体帽考虑有关,若头部感到寒冷,清人便会佩戴单独的风帽、雪帽,这种帽子又名“观音兜”。“观音兜”名称来源于徽派建筑,建筑上用瓦做出如同渔夫捕鱼网兜状的结构,保佑住户家宅平安,在南方流行开来。作为帽子的观音兜,帽尾垂下长长的帽裙,用以护住脖颈、耳朵。探春这日便穿了红斗篷,佩戴了观音兜,扶着一个小丫鬟,身后跟着一个妇人,替她打着青油纸伞,形象宛如一幅仕女图。

不知诸位尊敬的读者有没有过穿斗篷的经历,在天寒地冻的白日,斗篷无法包裹全身,四面漏风,若是赶上寒风刺骨之时,一阵阵冬日的冷空气毫不客气地吹开斗篷,灌入全身,此时硕大的斗篷不仅无法保暖,甚至还会给奔走躲风带来阻力,可以说,除了好看,一无是处。其实,斗篷最大的作用并不是御寒,而是穿在层层保暖的袄子之外,用来遮挡雨雪,简而言之——它是一件雨衣。因此,众人的红斗篷皆由羽缎制成。

一众青年男女之中,也有衣装与众不同的人,比如黛玉、宝钗、湘云等人。

宝钗与黛玉都没穿斗篷,二人最外层的衣物来自于另一种服装形制——鹤氅。黛玉罩了“大红羽纱面白狐狸里的鹤氅”,宝钗穿了“莲青斗纹锦上添花洋线番羓丝的鹤氅”,一个是大红色,一个是接近蓝紫色的莲青色。明代人冬天喜穿鹤氅,最初,在世人眼里,它是一种“神仙道士衣”,明代刘若愚《酌中志》形容氅衣“有如道袍袖者,近年陋制也。旧制原不缝袖,故名之曰氅也。彩、素不拘”。明末清初的鹤氅与一种名为“披风”的服饰类似,对襟衣领、广袖翩翩、两侧有时开叉,中间以带子相系。在明朝,无论男女,都喜穿鹤氅,例如《三国演义》里对诸葛亮出场描述就是“头戴纶巾,身披鹤氅,飘飘然有神仙之概”。

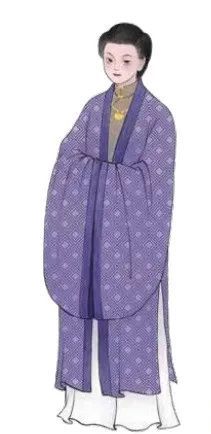

根据原著第四十九回中对薛宝钗所穿的鹤氅描写推测绘图

根据原著第四十九回中对史湘云所穿服饰描写推测绘图,外穿皮毛制成的昭君套、褂子、靴子等,内穿褶子、短袄、宫绦等