时值盛夏,暑热难当

而很多古装剧里

人们的穿着都是里三层、外三层

让已经习惯了夏日T恤短裤

的我们不禁产生一个疑问

这么穿不会很热吗?

来跟小布

一探究竟

解锁古代花式消暑大法

衣

消暑

“青苔地上消残暑,

绿树阴前逐晚凉。

轻屐单衫薄纱帽,

浅池平岸庳藤床。”

聪慧的古人不仅精于技艺

对于服装面料的选择也十分讲究

他们通常会选择更适宜夏天

更具散热、透气、清凉、

轻便效果的衣着

女子的纤纤白臂都可透过衣袖看见

白居易曾用诗句

“浅色縠衫轻似雾,纺花纱袴薄于云”

来描写夏衣

别看古人穿得多

他们的夏装比我们

想象的要轻薄凉爽

长沙马王堆汉墓出土的素纱单衣

不仅代表了西汉初养蚕、

缫丝、织造工艺的最高水平

也是现代仿制防晒衣雏形的

时尚复古单品之一

西汉·素纱单衣

在南京高淳区花山

出土的这件宋代纱衣

薄如蝉翼、轻若烟雾

仅重31克

宋代纱衣 南京市博物总馆藏

“褒衣博带”的oversize风

是属于六朝的时尚美学

宽大的服饰不仅显瘦

也能让没有空调的夏天

多了份随性的松弛感

“竹林七贤”之一的王戎着透视披巾

单衣(没有里子的长衣)是文武百官夏季必备单品,其规格仅次于朝服;一般男子则喜穿半袖衫(衫即短袖单衣)。

南朝沈约《少年新婚为之咏》中

写到“裾开见玉趾,衫薄映凝肤”

轻柔的衣料下肌肤隐约可见

朦胧美与清凉感

这不就来了嘛~

食

消暑

“盛暑食饮,最喜清新,

是以公子调冰,佳人雪藕。”

现代常见的冷饮其实

蕴含着悠久的历史

起源于三千年前的商代

古人正在制作冰茶

《楚辞·招魂》中早有“挫糟冻饮,酹清凉些”的记述,证明春秋末期,冰镇米酒已经在诸侯的宴席上屡见不鲜。觥筹交错,冰酒佳肴,诸侯们夏季的生活也丰富多彩。

在南京博物院的历史馆

就展示着一尊青瓷冰酒器

在承盘中放置储存已久的冰块

向冰酒器内置水

再将盛满美酒的酒杯

放置在冰酒器的圆孔中

冰降水温,水降酒温

一杯美酒摇身一变就

成了解暑的夏日冰饮

青瓷冰酒器

魏晋南北朝时期

金陵出现了皇室开辟的冰窖

宋元两朝

金陵也有多处官办冰窖

此外,南宋时有一种特殊的冷饮“冰酪”,还受到杨万里写诗盛赞——“似腻还咸爽,才凝又欲飘。玉来盘底碎,雪到口边消。”

牛羊奶、果汁、冰雪调制而成的“冰酪”

元朝之后

冷饮品种越来越多

曹雪芹在江宁(今南京)度过了一个又一个惬意、充满甜品的炎炎夏日,于是,他的《红楼梦》中就提到了玫瑰露、木樨露、玫瑰卤子等冷饮。

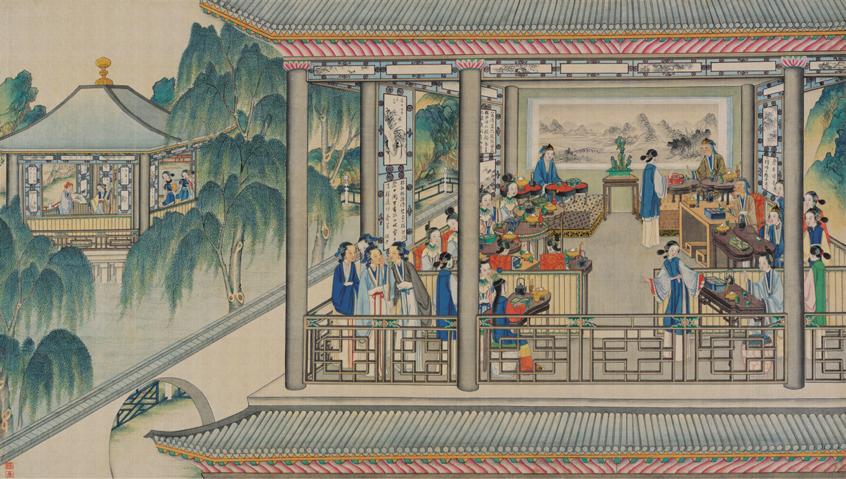

清·孙温 《红楼梦》

明清时期,夏季食冷饮的习惯

已扩展到寻常百姓家

许多小贩担着挑子沿街

售卖各种清凉的冷饮

清代顾禄所著的《清嘉录》就记载有江浙一带的农人“三伏担卖凉冰”的情景,其中冰镇食品有“杂以杨梅、桃子、花红之属,俗呼冰杨梅、冰桃子。”

明·吴彬《岁华纪胜图》局部

住

消暑

“霍仙别墅,一室之中闻七井,皆以镂雕之,盘覆之,夏月坐其上,七井生凉,不知暑气。”

唐朝的能工巧匠设计出

一种木制器具

可引水上屋、喷淋房屋

采用水循环方法以扇轮转摇

倚仗风力将其冷气送入殿中

从而达到纳凉效果

堪称一绝

历朝历代还有一些

专门设计用来避暑的房子

比如汉朝的清凉殿

宋朝供帝王嫔妃纳凉的“翠寒堂”

清朝的“水木明瑟”殿等

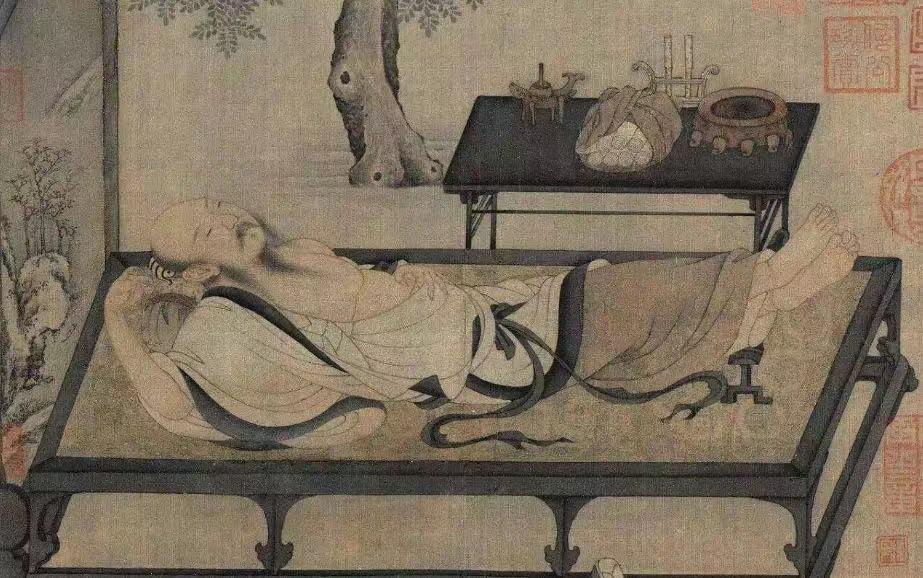

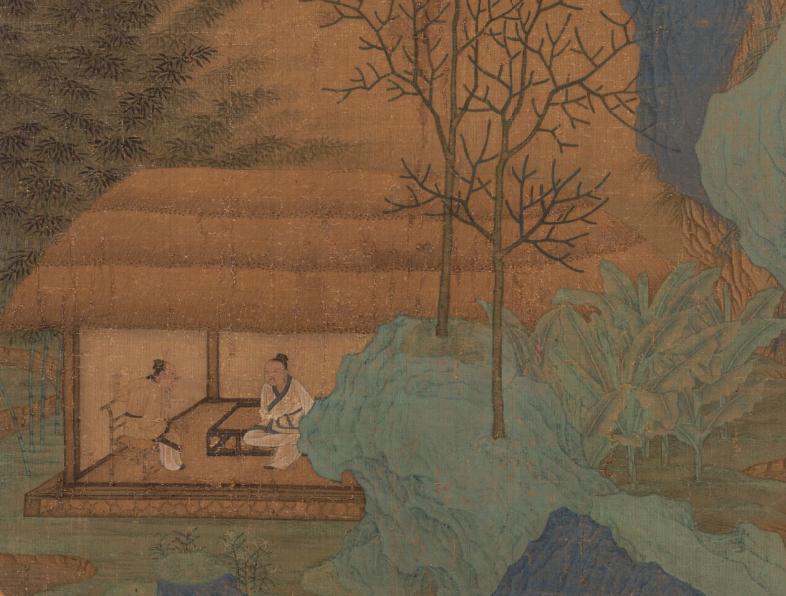

宋·佚名《槐荫消夏图》

除了这些,平常老百姓还会搭建凉棚

用竹子做骨架,用席子做棚顶

在房檐上或者院子里

搭盖出一个高高的遮阳罩

不让阳光直射墙壁

也同样起到了避暑纳凉的效果

仇英版《清明上河图》

用

消暑

“扇”出一整个凉夏

夏日取凉的方式

当然包括最朴素的扇扇子

古人也常利用羽扇、团扇、

蒲扇等各式扇子利器

为消暑加持

古画中南朝陶弘景手执羽扇的情景

三国时士人用扇已渐成风气

戏剧形象中诸葛亮扇不离手

可谓羽扇的“野生代言人”

手执羽扇虽风度翩翩却不够接地气

物美价廉的蒲扇就应运而生了

古画中的蒲葵扇

而《西京杂记》里记载

长安有一位叫丁缓的巧匠

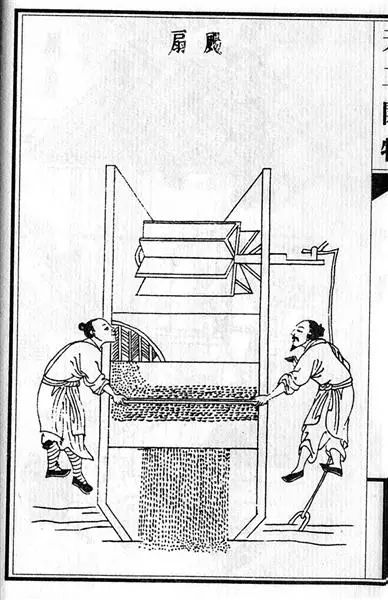

发明了一组更方便的联动风扇:

“又作七轮扇,连七轮,

大皆径丈,相连续,

一人运之,满室生寒。”

飏扇构造图,古代手摇风扇大致就是此形制

盛食器皿也要“凉凉凉”

古人选择盛放食物的器皿

也是相当讲究

他们通常会选择

更具降温效果的银器

①南宋•镶金口刻梅花纹银盂

② 南宋·月影梅纹银盘

为了使冰饮饮用更为方便

古人发明了一种自带吸管的杯子

可通过杯柄的吸管

过滤掉冰块等物体

让清凉的饮料流进嘴里

瓷吸杯

头靠瓷枕,清凉入梦

“玉枕纱厨,半夜凉初透”

李清照的这句诗藏着古人的

一件消暑神器——“玉枕”

也就是瓷枕

宋·绿釉蕉叶纹瓷枕

瓷枕是我国古代夏季的

一种纳凉寝具

夏季使用时

人们有时会在小孔中注一些凉水

让瓷枕更加清凉

古人使用瓷枕有两种方式,一是把脖子放在瓷枕上,二是左手支头,右手置于腮下,两腿弯曲作卧息状,脸朝枕头的一侧趴在瓷枕上。

瓷枕

一把遮阳伞,是古代爱车的必配装备

古代的遮阳伞十分常见

驾车人通常会在所乘马车的

尾部设计一把伞来遮风挡雨

比如赫赫有名的秦兵马俑中的

秦陵铜马车俑就装有一个车伞

在南京博物院历史馆的青铜器展厅内藏的这件青铜车伞盖斗帽,即是当时车伞上面的关键设计。

这件车伞盖斗帽出土于春秋晚期镇江丹徒北山顶墓,足见中国用“遮阳伞”历史之悠久。

春秋时期的车伞盖斗帽

孙机先生在《中国古独辀马车的结构》中这样介绍“伞”:为了避雨遮阳,车箱上设车盖……盖一般为伞形……当王下车时,陪乘的道右则将车盖取下,步行从王。

由此可见,“伞”最初是可以装卸的,现代的避雨遮阳伞,最初就是由车伞演变而来。并且,在古代不仅仅达官贵人的马车有伞,普通百姓的牛车也可以装车伞避暑。

行

消暑

“最重三伏,盖六月中别无时节,往往风亭水榭,峻宇高楼,雪槛冰盤,浮瓜沉李,流杯曲沼,苞酢新荷,远迩笙歌,通夕而罢。”

每至暑月

古人会邀上亲朋好友

一起开设“避暑会”

“避暑会”不限于室内

寻一片世外桃源

也是别有一番滋味

南宋·佚名 《草堂消夏图》局部

“芳菲歇去何须恨,夏木阴阴正可人”

山水环绕、花木掩映的园林

便是古人最佳理想的避暑之所

据《建康实录》卷12所引《舆地志》记载,“其山北临湖水,后改曰乐游苑。山上大设亭观,山北有冰井,孝武藏冰之所。”

古人取冰示意图

这里的山指覆舟山,即今日玄武湖畔的九华山。

刘宋时期这里建有皇家园林“乐游苑”,乐游苑临近湖边,不仅是避暑胜地,冬天在此取冰储存也可为来年消夏使用。

南京九华山

谈及避暑胜地时

拥有600多年历史的

“金陵第一园”——瞻园

必须榜上有名

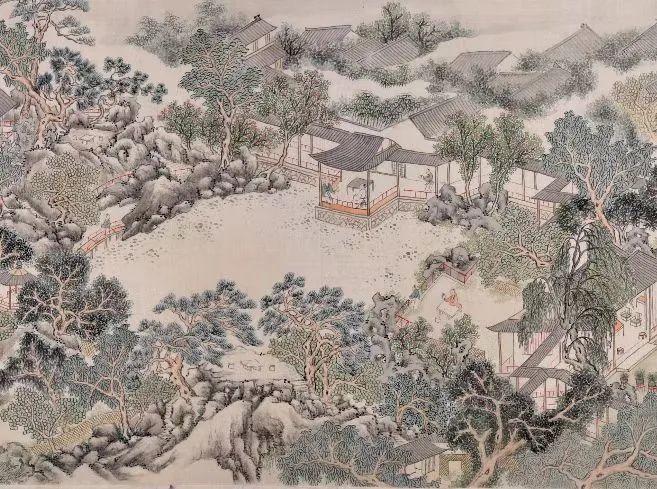

《瞻园消夏图卷》局部

仲夏,时任江宁布政使李璋煜与幕僚曹秉仁在瞻园相聚甚欢。别后经年,曹秉仁抚景追思,嘱托袁枚族孙袁起摹绘了《瞻园消夏图》。

这幅图描绘了瞻园夏日胜景:园中草木扶疏、古木幽篁,绿意盎然,亭台错落、湖石玲珑,诚为山水佳境。

瞻园“致爽轩”

如今的瞻园

亦是绿树浓荫、竹影婆娑

玲珑峭拔、籁爽风清堂

其独特的园林建筑布局设计

使其如今仍是

观景纳凉的绝佳胜地

这样看下来

古人的夏日限定

远比我们想象得精彩

担心古人过“苦夏”的

我们怕是多虑了~

原标题:《夏天,古人还会把自己裹得严严实实吗?》